Vogels Reise - Ein deutsches Schicksal

Ein Film von Elke Jeanrond

D 1994, 60 Minuten

Dokumentarfilm, Betacam

Regie: Elke Jeanrond

Kamera: Hans Albrecht Lusznat

Ton: Zoltan Ravasz

Schnittdramaturgie: Ivan Push

Redaktion: Gudrun Wolter

Produktion: MGS Film mit Mitteln der Filmförderung Niedersachsen

Erstsendung am Sonntag 12.02.1995 und 22.15 Uhr in WDR III

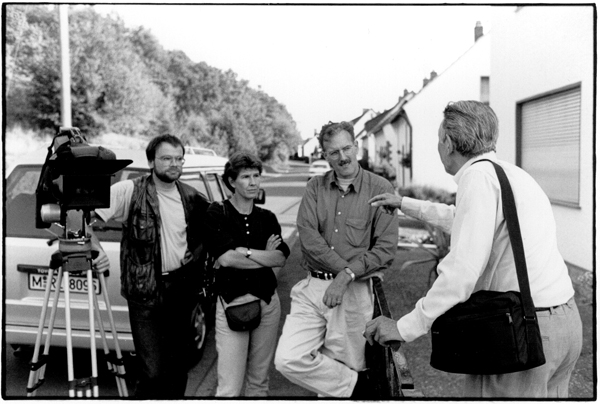

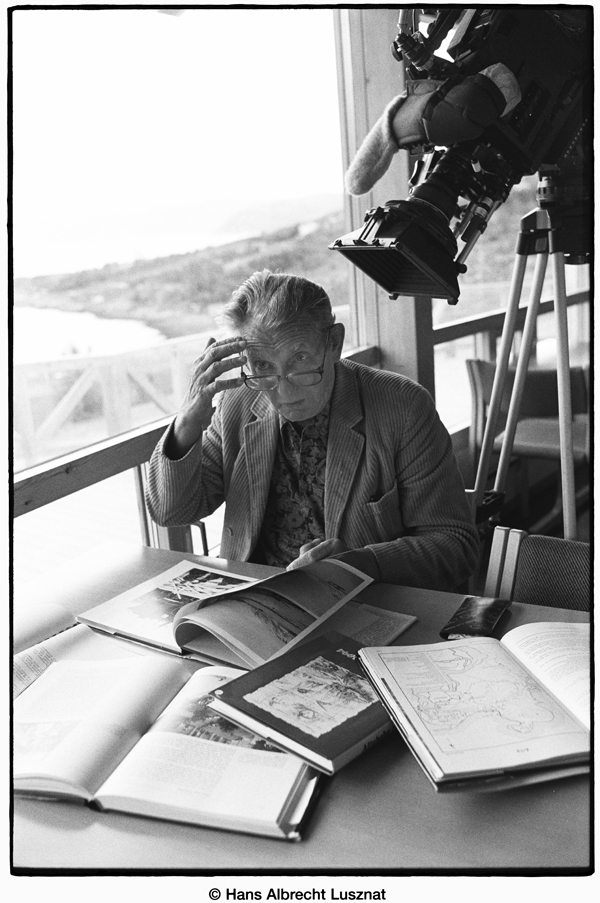

Von links, Kameramann HA. Lusznat, Regisseurin Elke Jeanrond, Josef Weishaupt und Paul Gerhard Vogel

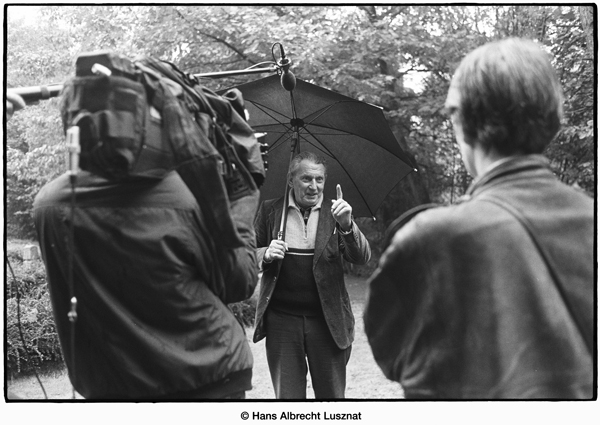

Im Sommer 1994 reiste die deutsche Regisseurin Elke Jeanrond mit dem damals knapp 80-jährigen Paul Gerhard Vogel nach Norwegen und drehte einen eindringlichen Film über Vogels Erlebnisse und Eindrücke auf seinem Marsch während der Nazizeit von den Emslandlagern nach Norwegen. Es war ihr zweiter Film über Homosexuelle im Nationalsozialismus. [11] Der Dokumentarfilm Vogels Reise. Ein deutsches Schicksal" wurde im deutschen Fernsehen und auf verschiedenen ‚schwulen Filmfestivals' in Deutschland gezeigt, und es wäre eine lobenswerte Initiative, wenn der NRK ihn irgendwann einmal mit norwegischen Untertiteln ausstrahlen würde, auch mehr als zwanzig Jahre nach seiner Entstehung. [12] Für Vogel war die Reise nach Norwegen "ein Seufzer der Erleichterung" (Elke Jeanrond). Die Begegnung mit Menschen an Orten, an denen er gelitten hatte, mit Menschen, die sich für sein Schicksal und seinen Hintergrund interessierten, bedeutete ihm viel. Endlich traf er jemanden, der an das glaubte, was er erlebt hatte, Menschen, die in Worte fassten, was er durchgemacht hatte.

Der sich anschließende Artikel "Sklavenarbeit in deutschen Lagern in Nordnorwegen" ist auf der Webseite des QUEER ARCHIV, Nationales Wissenszentrum für Queer-Geschichte in Bergen erschienen.

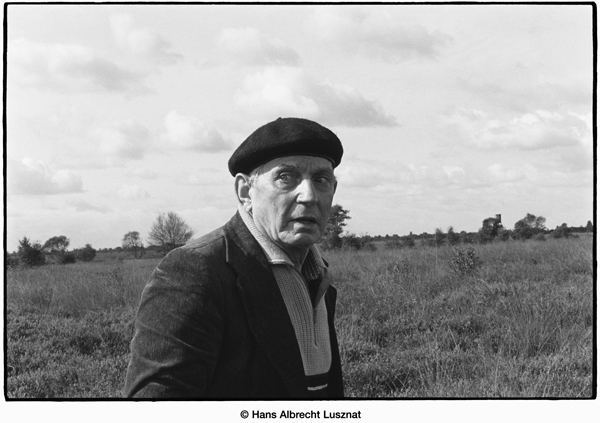

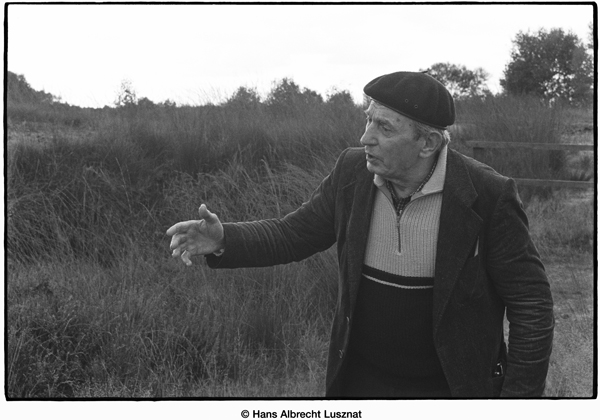

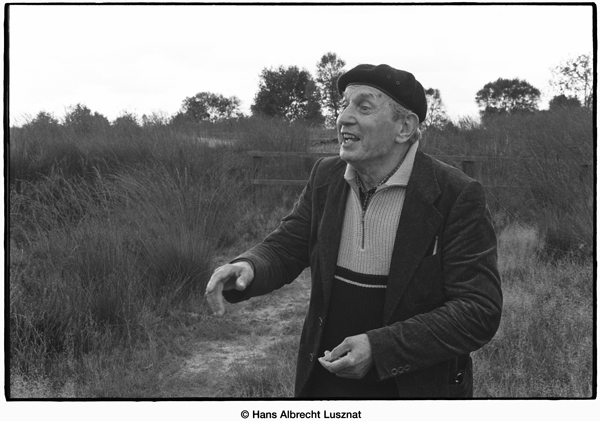

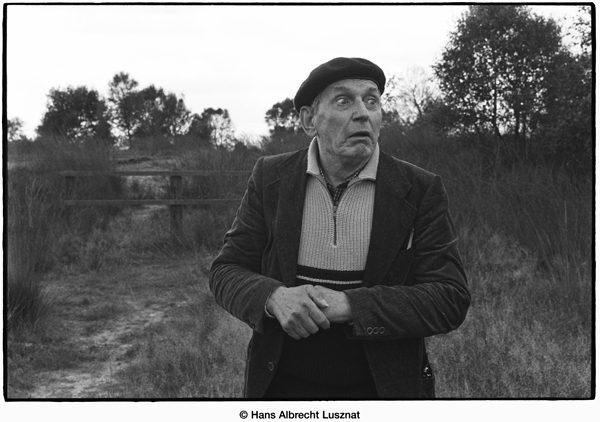

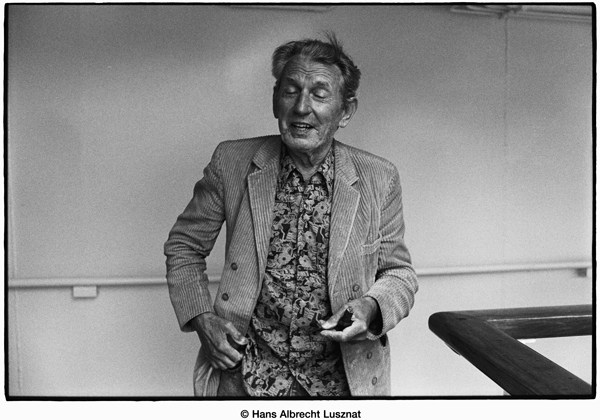

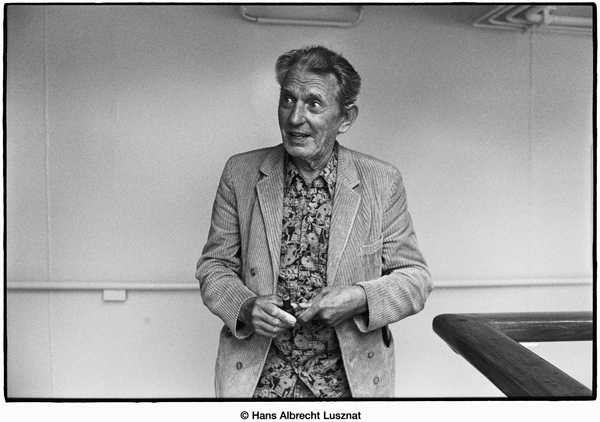

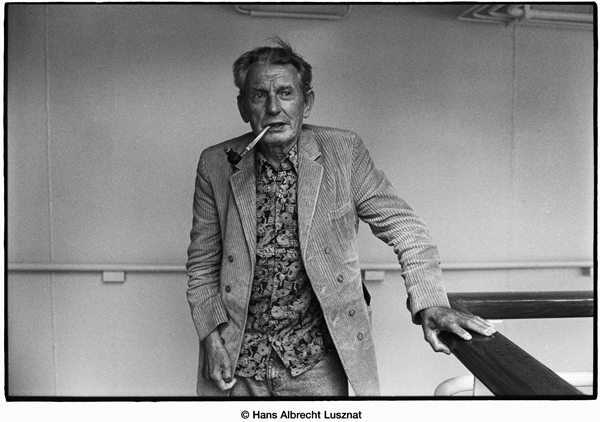

Paul Gerhard Vogel erzählt im Emslandlager in der Nähe von Papenburg

Über die Gefangenenlager der Nazis im besetzten Norwegen 1940-1945 wissen wir noch wenig. Während des Zweiten Weltkriegs gab es mehrere hundert Gefangenenlager, die über das ganze Land verstreut waren, aber die meisten befanden sich im Norden. Insgesamt befanden sich rund 100 000 ausländische Zwangsarbeiter in diesen Lagern auf norwegischem Boden. Unter ihnen befanden sich vor allem russische und jugoslawische Kriegsgefangene. Deutschland nutzte ihre Arbeitskraft für strategisch wichtige Bauvorhaben unter dem Kommando der Organisation Todt (OT), und viele dieser ehemaligen "deutschen" Projekte sind noch heute in Betrieb. Europavei 6 - damals Riksvei 50 - ist eines davon. Die Gebirgspässe im Norden waren eine Herausforderung für die Kriegsmaschinerie der Nazis. Es war unmöglich, die Straßen für Truppen und Material mit Schneefräsen offen zu halten, und es wurden große Gefangenenlager eingerichtet, um billige Arbeitskräfte für den Bau von Schneezäunen und Tunneln bereitzustellen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in diesen Lagern waren nicht nur wegen des Klimas unbarmherzig und unmenschlich; viele der Gefangenen starben fern der Heimat an Hunger, Erschöpfung, Krankheiten, Misshandlungen und Kälte.

Was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass es unter den Zwangsarbeitern im Norden eine beträchtliche Anzahl deutscher und österreichischer homosexueller Männer gab. [Die meisten von ihnen waren in Arbeitslagern in Norddeutschland interniert, bevor sie nach Norwegen deportiert wurden, um sich unter der Schirmherrschaft der Nazis zu Tode zu arbeiten. Heute kennen wir nicht mehr als acht Namen dieser Gefangenen in Norwegen, aber dank der Bemühungen deutscher Schwulenaktivisten und Journalisten, darunter Rainer Hoffschildt und Axel Hacke, sowie eines Dokumentarfilms der Regisseurin Elke Jeanrond aus dem Jahr 1994 können wir zumindest über einen von ihnen mehr erfahren: Paul Gerhard Vogel. [2] Einige Fragen bleiben jedoch unbeantwortet. Vogel wurde im Sommer 1942 nach Norwegen transportiert. Nach einigen Jahren in deutschen Arbeitslagern wurden er und mehrere hundert andere Gefangene mit dem Zug nach Kiel und von dort mit dem Schiff aufs Meer gebracht. Es gab Gerüchte, dass das Schiff im Skagerrak sinken würde, aber nach vier Tagen voller Angst und Hunger kamen die Gefangenen in Oslo an. Von dort aus wurden sie in Güterzügen und Frachtschiffen noch weiter nach Norden transportiert. Das Ziel der Reise war unbekannt. Wer war Paul Gerhard Vogel und was musste er durchmachen?

Paul Gerhard Vogel wurde am 29. Januar 1915 in Leipzig geboren.[3] Wie Vogel sich selbst in einem Interview 1992 beschrieb, war sein Vater Beamter und er das zweitälteste von fünf Geschwistern. Obwohl Vogel in einem bürgerlichen Milieu aufwuchs, schloss er schon früh Freundschaft mit den Arbeiterkindern in seiner Nachbarschaft. Einer der Jungen, der Sohn des örtlichen Kohlenhändlers, nahm ihn mit in die kommunistische Jugendorganisation Die Roten Pioniere, aber als seine Eltern herausfanden, dass Paul Gerhard mit dem "schmutzigen" Sohn des Kohlenhändlers zu tun hatte, wurde das Kindermädchen entlassen, weil es dem keinen Einhalt gebot. Vogel wurde schon in jungen Jahren Kommunist, obwohl er sich nach eigenen Angaben gar nicht so sehr für ideologische Fragen interessierte. Was er wollte, war, den Armen zu helfen. Als er zehn Jahre alt war, verließ sein Vater die Familie und die Kinder blieben bei seiner Mutter. Sie ließ ihre Verbitterung an ihrem Sohn aus, dessen rabenschwarzes Haar sie an ihren verschwundenen Mann erinnerte. Paul Gerhard musste sich den Groll und die Schläge seiner Mutter gefallen lassen und wurde fortan "der Schwarze" genannt.

Auch unter den Kommunisten behielt er diesen Spitznamen. Die Zeit als Jugendleiter bei den Roten Pionieren, so Vogel später, sei die glücklichste seines Lebens gewesen. "Wenn ich diese Jahre nicht gehabt hätte", sagte er dem Journalisten Axel Hacke, "wäre ich körperlich und geistig zugrunde gegangen." Noch im hohen Alter hatte Vogel Bilder an der Wand, die ihn mit anderen Leipziger Kindern zeigten, darunter Annemarie Wildung (später Renger, 1919-2008) und Margot Feist (später Honecker, 1927-2016), die beide später führende Politiker in West- bzw. Ostdeutschland wurden.

Im Alter von vierzehn Jahren, sagt Vogel, verließ er seine Mutter und seine Geschwister.

Er wurde Chemielehrling in einer Firma in seiner Heimatstadt - und ein enger Freund des Chefs und seiner Familie. Zu Weihnachten schickte der Bruder des Chefs oft ein großes Marzipanbrot, das er Vogel schenkte, mit der Aufschrift: "Für Ihren Mitbewohner, zur sorgfältigen Analyse". Doch als der Chef Vogel aufforderte, an der großen Nazidemonstration am 1. Mai 1933 teilzunehmen, lehnte er ab. Er wolle weiterhin ein Vorbild für die Roten Pioniere sein. Der Chef behauptete, sie seien längst zur "Hitlerjugend" übergetreten, was Vogel bezweifelte, aber der Chef sollte Recht behalten - ob die Jugendlichen nun aus freien Stücken übergetreten waren oder weil sie nach dem Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 unter Druck gesetzt worden waren. Auch die Nazis versuchten nach Vogels Aussage mehrmals, ihn anzuwerben - vergeblich. Drei Monate später erhielt er von der Firmenleitung die Kündigung, "wegen des Verdachts der Staatsfeindlichkeit".

Im selben Jahr wurde Vogel zum ersten Mal kurzzeitig verhaftet. Dies geschah aus politischen Gründen, wie er später behauptete, aber noch schlimmer war seine Verhaftung kurz darauf wegen Verstoßes gegen § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Er hatte sich in einen Arbeitskollegen verliebt, der dies den Nazis verriet. Vogel war zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt. Es ist jedoch nicht bekannt, was der Grund für die harte Strafe war. Im Jahr 1933 reichte nach deutschem Recht eine einfache "Verliebtheit" in einen anderen Mann nicht aus, um bestraft zu werden. Nach einem Jahr Gefangenschaft wurde Vogel in ein Lager in Norddeutschland gebracht, wo die Gefangenen die Aufgabe hatten, die riesigen Sumpfgebiete der Region trocken zu legen. Er wurde einer der "Sumpfsoldaten" in den Emslandlagern, wie sie genannt wurden.1938 wurde er entlassen, doch als er sich im folgenden Jahr weigerte, den Treueeid auf Adolf Hitler abzulegen, wurde er erneut interniert. Von da an verließ er die Arbeits- und Gefangenenlager der Nazis nicht mehr, bis 1945 der Frieden eintrat. Vogel war zunächst in den deutschen Lagern Brual-Rhede, Neusustrum und Esterwegen und später im "Strafgefangenenlager Nord" (SGL), einem Netz von mehr als 30 Gefangenenlagern in Finnmark und Troms mit der Zentralverwaltung in Alta. Sechs Jahre lang wurde er als Sklavenarbeiter ausgebeutet und misshandelt, schikaniert und schikaniert - nicht nur von den Gefängniswärtern, sondern auch von Mitgefangenen, insbesondere von den opportunistischen "Baracken- und Stubenältesten", die der verlängerte Arm der Nazis in den Lagern waren und sich um die "Jobs" kümmerten, die die Nazis für nötig hielten. Er gehörte zum "Scheißkommando", d.h. er musste die Lagertoiletten leeren und wurde zur Strafe an Armen und Beinen angekettet. Auf seiner nackten Haut wurden Zigaretten angezündet, und seine Finger wurden zerschlagen.Durch einen Schlag mit einem Gewehrkolben erlitt er eine dauerhafte Nackenverletzung, so dass er nach dem Krieg eine Halskrause tragen musste.

Im Jahr 1942 starb Vogels Vater. Sein Sohn wurde ins Lagerbüro gerufen, und die sadistischen SS-Männer hinter dem Tresen erklärten ihm mit deutlicher Empörung, dass sein Vater aus Scham über seinen "versagten Sohn" gestorben sei. Vogel beschrieb später, dass er geschlagen wurde, bis er am ganzen Körper blaue Flecken hatte, und als dies vorbei war, wurde das Testament seines Vaters verlesen: Darin stand allerdings, dass der "einzige liebevolle Sohn" des Vaters, also Paul Gerhard, die Hälfte des Vermögens erben sollte, während seine Mutter nichts als einen Besen, einen Waschlappen und eine Kehrschaufel erhalten sollte. Was auch immer der Fall sein mag: Vogel weigerte sich, das Testament anzunehmen. Aber als Gefangener in einem Nazi-Lager hätte er ohnehin nichts bekommen.

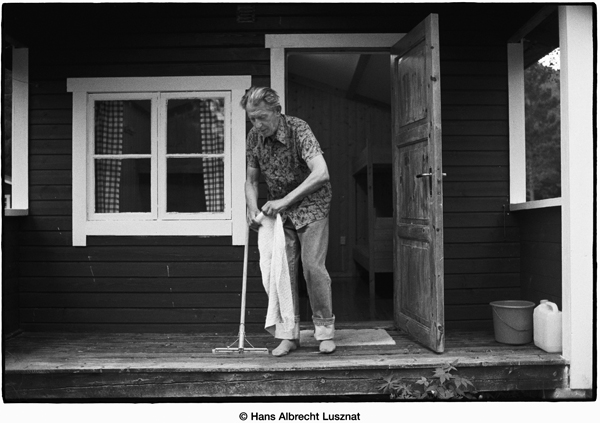

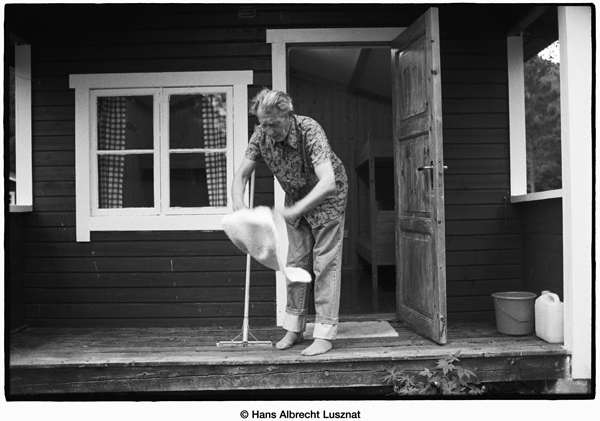

Paul Gerhard Vogel in einer Blockhütte bei einer Übernachtung in Norwegen auf dem Weg nach Alta.

Im Spätsommer desselben Jahres kam Vogel in einem Lager in Nordreisa in Troms an. Er trug dünne Pappschuhe, die sich im nordnorwegischen Schnee bald auflösten. Dennoch blieb Vogel fast drei Jahre lang im Land und baute Straßen und Bunker für die Organisation Todt und die Wehrmacht, wobei er oft mit der Schubkarre fuhr. Nur wenige seiner Kameraden überlebten. Vogel sagte später, man könne sich gar nicht vorstellen, wie schwer ein gefrorener Leichnam sein könne. Acht Männer mussten sie gleichzeitig tragen, unter dem Gebrüll der Gefängniswärter: "Ihr Schweine, ihr Abschaum! Wenn wir den Krieg gewonnen haben, ist es eure Aufgabe, Deutschland wiederaufzubauen! Und dann kriegt ihr einen Schuss in den Hinterkopf!" Im Frühjahr 1945 wurden die Gefangenen aus Norwegen nach Deutschland zurückgeschickt, um die Stadt Kiel gegen die Angriffe der Alliierten zu verteidigen. Vogel hatte eine Lungenentzündung und erbrach Blut, er wog nicht mehr als 35 kg, und als er eines Morgens aufwachte und britische Soldaten ihn anschrien "Wie heißt du?", wusste er nicht, was er sagen sollte. Er hatte seinen Namen seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. In den Nazilagern konnte man dafür getötet werden. Seine Häftlingsnummer war 455/43. Vogel wurde in ein Militärkrankenhaus eingeliefert, wo er bald wieder zu Kräften kam und auf die Beine.

In der frühen Nachkriegszeit lebte Vogel in der Stadt Erfurt in der DDR, hatte aber nach eigenen Angaben weder zu den russischen noch zu den neuen deutschen Machthabern Vertrauen. In seinen Augen waren sie nur darauf aus, sich zu bereichern, nachdem sie die Nazis besiegt hatten, während er einen "makellosen" sozialistischen Staat wollte. Vogel hatte offensichtlich Probleme, sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Er wurde erst Putzmann und dann Handlungsreisender und verkaufte als solcher "Chinaöl" im ganzen Land. Es dauerte nicht lange, bis er wieder im Gefängnis landete, denn, so Vogel, die Sozialisten in der DDR griffen zu den gleichen Mitteln wie zuvor die Nazis. Sie setzten einen "Straßenjungen" auf ihn an, und er tappte in die Falle.

Nachdem er ein paar Stunden mit dem jungen Mann in einem Hotelzimmer verbracht hatte, wurde er "auf frischer Tat" ertappt, wie er es ausdrückte. Vogel war offenbar nie ein "heimlicher Homosexueller" gewesen, sondern zeitweise ein selbstbewusster homosexueller Aktivist. Um 1947 gehörte er zum Kreis um Willi Pamperin (1902-1966) in Berlin, der die Initiative ergriffen hatte, die größte und älteste Schwulenorganisation Deutschlands aus der Zeit vor Hitlers Machtergreifung wieder zu gründen: Das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. [4] In der Nachkriegszeit hatte die Organisation vor allem ein Ziel: die Abschaffung des Paragrafen 175, den die Nazis 1935 eingeführt hatten. Das gelang den Aktivisten nicht. Zwar liberalisierte die DDR ihre Gesetzgebung in diesem Bereich und kehrte zu dem Text zurück, der in Deutschland vor 1935 gegolten hatte, aber Westdeutschland behielt den Paragrafen jedoch in der verschärften Form der Nazis bis 1969 bei. In seiner überarbeiteten Form wurde der Paragraf bis 1994 angewandt, d. h. er wurde erst fünf Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und im Zuge der Rechtsangleichung zwischen Ost- und Westdeutschland aus dem deutschen Strafgesetzbuch entfernt. [5]

Vogel wurde 1952 zu drei Jahren Haft verurteilt und musste während seiner ersten Zeit als Häftling in der DDR im Kohlebergwerk Oelsnitz an der Grenze zur Tschechoslowakei arbeiten. Aber auch hier ist die Grundlage für die Verurteilung leider nicht im Detail bekannt. Bei einer dreijährigen Haftstrafe hätte es sich um mehr als ein gewöhnliches homosexuelles "Vergehen" handeln müssen. Oder wurde Vogel so hart bestraft, weil er schon einmal wegen ähnlicher "Vergehen" verurteilt worden war? 1952 war die DDR dazu übergegangen, den Paragrafen 175 in der Form anzuwenden, wie er vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 bestanden hatte. Er war viel "milder" als die verschärfte Version. Andererseits: Als Vogels ehemaliger "Verbündeter" Willi Pamperin etwa zur gleichen Zeit wie Vogel in Ost-Berlin zu einer noch härteren Haftstrafe verurteilt wurde, behauptete der junge Schwulenaktivist Werner Becker (1927-1980) in West-Berlin, Pamperin habe nur deshalb eine so harte Strafe erhalten, weil in seiner Wohnung Briefe an mehr oder weniger prominente Westdeutsche gefunden worden seien. [6] Weil sich Freunde für seine Freilassung einsetzten, wurde Vogel nach einem dreiviertel Jahr freigelassen, aber 1959 entschied das Landgericht Zwickau, dass er erneut interniert werden sollte, diesmal im berüchtigten Zuchthaus Waldheim, 30 Kilometer nördlich von Karl-Marx-Stadt (Chemnitz).

Nachdem Vogel seine Strafe abgesessen hatte, besuchte eines Tages ein Stasi-Offizier seine Mutter in Leipzig und fragte nach ihm. Da hatte er genug und floh nach Westdeutschland. Vogel ließ sich im hessischen Limburg nieder, wo er eine kleine Wohnung fand und seinen Lebensunterhalt mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten verdiente. Er wurde wieder Handelsreisender, Reinigungskraft und Bauarbeiter, er arbeitete an einer Tankstelle und züchtete Schäferhunde - und das alles in einem eher schlechten Gesundheitszustand. Ruhe und Frieden fand er auch in Westdeutschland nicht. Die Erinnerungen an die Lager kehrten in Form von Albträumen immer wieder zurück, und er musste regelmäßig ärztlich behandelt werden, vor allem, was seinen Hals betraf. Als Rentner lebte Vogel in miserablen Verhältnissen und erhielt eine Art "Mindestrente" von etwas mehr als 470 D-Mark sowie eine bescheidene monatliche Zulage, die einst ehemaligen Opfern des Nationalsozialismus in Notfällen gewährt wurde. [7] Ein Antrag auf "Entschädigung" oder "Entschädigung" für Verletzungen an Leib und Seele, der nach westdeutschem Recht bis 1969 für ihn möglich war, wurde abgelehnt, weil Vogel ihn zu spät stellte. Einmal, 1986, erhielt er von der Regierung in Bonn 5.000 Mark von der Regierung in Bonn als Anerkennung für das Leid, das die Nazis ihm zugefügt hatten, und ein anderes Mal erhielt er 1.000 Mark aus einem Sonderfonds beim Bundespräsidenten. 1984 schrieb Paul Gerhard Vogel einen Brief an Erich Honeckers Frau Margot, die er in den 1930er Jahren in Leipzig kennengelernt hatte. Er bat um ein Treffen mit ihr, "aus historischen und gesellschaftspolitischen Gründen". Doch er erhielt den Brief zurück - ohne Antwort. Paul Gerhard Vogel starb am 4. Mai 1995, einsam und verbittert über das Leben. Drei Jahre vor seinem Tod sagte er in einem Interview mit dem Journalisten Axel Hacke: "Wenn ich daran denke, dass ich hier leben muss! Das Elend - ohne jeden Grund und obwohl ich nur einen Wunsch hatte: gut zu sein, mit einem reinen Herzen. Ich wollte nichts anderes, als die Menschen vom Bösen zu befreien, ohne Vorurteile oder Bevorzugung."

Schätzungsweise 2.500 deutschsprachige Häftlinge wie Paul Gerhard Vogel wurden zwischen 1940 und 1945 aus verschiedenen Arbeitslagern in Deutschland nach Nordnorwegen verlegt. [Es gibt keine systematische Darstellung der Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser deutschen (und österreichischen) Gefangenen im Lande, und auch die Zahl der homosexuellen Männer in den deutschen Arbeitslagern im Norden ist nicht geklärt. Aus den verfügbaren Memoiren über diese Lager geht jedoch hervor, dass es unter den Häftlingen mehrere Homosexuelle gab. Karl-Heinz Hoffmann (1919-1992) erwähnt in seinem Buch Am Eismeer spurlos verschwunden zwei Fälle im Lager Lakselv, ohne jedoch Namen zu nennen. [9] Auch Horst Schluckner (1921-2008) erwähnt in seinem "Tatsachenbericht" über Lakselv, Ans Ende der Welt, einen homosexuellen Mitgefangenen. [10] Die Lebensbedingungen dieser Männer waren schrecklich. Als Homosexuelle standen sie im Lagersystem in Nordnorwegen, wie auch in den deutschen Konzentrationslagern, ganz unten auf der Leiter und wurden, wie Vogel, nicht nur von den Wachen, sondern auch von anderen Häftlingen misshandelt und gedemütigt. Viele wurden Opfer von ritualisierten Hinrichtungen oder willkürlichen Morden.

Im Sommer 1994 reiste die deutsche Regisseurin Elke Jeanrond mit dem damals knapp 80-jährigen Paul Gerhard Vogel nach Norwegen und drehte einen eindringlichen Film über Vogels Erlebnisse und Eindrücke auf diesem Weg. Es war ihr zweiter Film über Homosexuelle im Nationalsozialismus. [11] Der Dokumentarfilm Vogels Reise. Ein deutsches Schicksal" wurde im deutschen Fernsehen und auf verschiedenen ‚schwulen Filmfestivals' in Deutschland gezeigt, und es wäre eine lobenswerte Initiative, wenn der NRK ihn irgendwann einmal mit norwegischen Untertiteln ausstrahlen würde, auch mehr als zwanzig Jahre nach seiner Entstehung. [12] Für Vogel war die Reise nach Norwegen "ein Seufzer der Erleichterung" (Elke Jeanrond).

Die Begegnung mit Menschen an Orten, an denen er gelitten hatte, mit Menschen, die sich für sein Schicksal und seinen Hintergrund interessierten, bedeutete ihm viel. Endlich traf er jemanden, der an das glaubte, was er erlebt hatte, Menschen, die in Worte fassten, was er durchgemacht hatte. Als Vogel einmal in Westdeutschland einer Sekretärin des Limburger Hofes erzählte, dass er nach der Befreiung 1945 unter den Schutz des britischen Königs gestellt worden war, antwortete die Frau: "Warum gehen Sie denn nicht nach England? "Warum gehst du nicht nach England und bittest dort um Hilfe?"

Elke Jeanrond und Paul Gerhard Vogel begannen ihre Reise nach Norden im ehemaligen Arbeitslager Esterwegen, nicht weit von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt, "die Hölle am Waldrand", wie Vogel es nannte. Dann nahmen sie die Fähre von Dänemark nach Norwegen, und von Kristiansand aus fuhren sie mit dem Auto nach Hurtigruta und weiter mit dem Auto nach Troms und Finnmark. Unterwegs wurde Vogel sehr ruhig, denn er musste "seine Seele an die Erinnerung anpassen", wie er es ausdrückte. Er glaubte, das meiste überwunden zu haben, musste aber erkennen, dass nun alte Wunden wieder aufgerissen wurden. Zweifel, ob es eine gute Idee gewesen war, diese Reise anzutreten, kamen auf und wurden immer stärker. Doch Vogel schöpfte neuen Mut, als er in Troms zum ersten Mal zufällig mit gleichaltrigen Norwegern in Kontakt kam. Sie wussten, dass es in Hysingjord in Nordreisa ein deutsches Gefangenenlager gegeben hatte. Sie erzählten ihm, dass dort in der Endphase des Krieges bei der Flucht der Bewacher viele Weinflaschen gefunden worden waren, und sie erwähnten, dass die Leichen der toten Gefangenen nach 1945 nach Süden gebracht worden waren.

Und Vogel erkannte die Landschaft wieder. Als er schließlich die Stelle fand, an der die Werkstattbaracke des Lagers gestanden hatte, stellte er fest, dass sie verschwunden war. Später fand er sie an anderer Stelle wieder, denn sie war versetzt worden und diente nun als Bootshaus für einen örtlichen Fischer. Nachdem er im Alta-Museum einen Diavortrag über die "Taktik der verbrannten Erde" in Nordnorwegen gesehen hatte, kam er mit einem Norweger ins Gespräch, der erlebt hatte, wie ein deutscher Gefangener während des Krieges von Deutschen zu Tode geprügelt wurde. Ein anderer erzählte Vogel, dass er als junger Mann Bäcker war und Brot an das Lager in Aronnes lieferte. Aber auch dort gab es nichts, was ihn an das Grauen der 1940er Jahre erinnerte, außer Gestrüpp, Gras und Steinen. Vogel selbst erinnerte sich daran, dass er und die anderen Häftlinge auf dem Flughafen von Alta eine Landebahn aus groben Holzbrettern bauen mussten. Die letzte Station auf Vogels Reise durch Norwegen war Kirkenes, wo er den örtlichen Historiker Finn Fløtten (1926-2003) und Helena Fredrikson traf. Fløtten hatte an der russischen Grenze Hunderte von deutschen Kriegsgefangenen in "weißen Schlafanzügen mit blauen Streifen" gesehen, er hatte gesehen, wie sie geschlagen wurden und wie sie bei jedem Wetter auf dem blanken Boden "leben" mussten. Sie hatten sich einen einfachen Ofen aus alten Sauerkraut- und Milchkannen gebaut.

Helena Fredrikson war schließlich in der Lage, noch mehr ins Detail zu gehen, da sie während des Krieges in einer deutschen Wäscherei gearbeitet hatte. Damals war sie 19 Jahre alt. Durch Risse in der Wand konnte sie beobachten, wie die deutschen Kriegsgefangenen dort "entlaust" wurden. Sie trugen keine Socken, sondern liefen auf dünnen Holzstücken, die ihnen um die Füße gebunden waren, und schlugen sich die Zähne aus. Die Männer hatten am ganzen Körper Läuse und waren so dünn wie die "Belsen-Häftlinge": ein schrecklicher Anblick für die junge Frau. "Die Deutschen waren schlimmer zu ihren eigenen Leuten als zu den Russen", schloss Fredrikson, und die Worte waren wie Balsam für Paul Gerhard Vogels Seele. Er hatte erfahren, dass viele Menschen im Nachkriegsdeutschland nicht bereit waren, sich der Wahrheit über die Verbrechen der Nazis zu stellen, aber Fredrikson bestand darauf: "Ich habe es gesehen."

Abgesehen von Paul Gerhard Vogel kennen wir heute nur die Namen einiger deutscher und österreichischer homosexueller Männer in den Nazi-Gefangenenlagern in Nordnorwegen. Diese sind:

- Otto Hermann Anton, geboren am 8. Mai 1899 in Zinten (Ostpreußen), gestorben am 5. September 1943 [13]

Rudolf Burkhard, geboren am 4. November 1913 in Bernburg

- Alois Heidl, geboren am 3. Februar 1909 wahrscheinlich in Schafferhäusl (Österreich)

- Heinz Potratz, geboren am 9. August 1917 in Saerbeck, gestorben am 3. November 1942

- Jakob Smole, geboren am 21. April 1900 in Villach-Lind (Österreich), gestorben am 7. November 1942 [14]

- Karl Wrampe, geb. 3. August 1906 in Hörste, gest. 4. September 1977

- Hans-Karl Zimmer, geb. 19. August 1906 in Dessau, gest. 9. Oktober 1942 [15]

Nachtrag

Skeivt arkiv und der Autor dieses Artikels wären dankbar, wenn einige der Skeivopedia-Leser im Norden Fotos z.B. von den Grabsteinen von Otto Hermann Anton, Jakob Smole oder Hans-Karl Zimmer machen könnten - oder ein Übersichtsfoto vom deutschen Soldatenfriedhof in Botn-Rognan. Weitere Informationen über diese drei oder andere homosexuelle deutsche Kriegsgefangene im "Strafgefangenenlager Nord" sind willkommen.

Fußnoten

[1] Zur weiteren Erörterung der Schicksale norwegischer und deutscher Männer, die im Nationalsozialismus wegen homosexueller Vergehen verurteilt wurden, siehe Jordåen, Runar und Raimund Wolfert: Homosexualität im deutsch-besetzten Norwegen. Sanktionen gegen sexuelle Beziehungen zwischen Männern in Norwegen 1940-1945, in: Historisk tidsskrift 2015(bd. 94), no. 3, pp. 454-485. Siehe auch Wolfert, Raimund: Fredrik Mowinckel, unter: http://skeivtarkiv.no/skeivopedia/fredrik-mowinckel.

[2] Ich bedanke mich bei Rainer Hoffschildt für das Foto von Paul Gerhard Vogel, das er mir für diesen Artikel zur Verfügung gestellt hat.

[3] Die Darstellung des Lebens- und Leidensweges von Paul Gerhard Vogel stützt sich weitgehend auf die Darstellung in dem Artikel des Journalisten Axel Hacke: Hacke, Axel: Zeitlebens bis zum Kinn im Schlamm. Die beklemmende Geschichte des Gerhard Vogel - ein deutsches Schicksal, in: Süddeutsche Zeitung, 17/18. Juni 1992.

[4] Zu Pamperin siehe auch Wolfert, Raimund: Willi Pamperin und die "Wiederherstellung der vor dem Jahr 1933 gültigen Rechtsprechung zu dem Strafrechtsproblem des § 175 StGB" in der DDR, i: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 57 (2017), S. 52-64.

[5] Wenn es um gesellschaftliche Phänomene geht, ist es oft schwierig, mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu argumentieren. Es ist klar, dass die Abschaffung des Paragrafen 175 des deutschen Strafgesetzbuchs das Ergebnis von Einstellungsänderungen in der deutschen Gesellschaft war, aber es ist eine Ironie des Schicksals, dass der deutsche "Schwulenparagraph" gerade von einer christdemokratischen Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl aus dem Strafgesetzbuch entfernt wurde. Die CDU hat sich nie als besonders "schwulenfreundlich" gebrandmarkt.

[6] Werner Becker in einem Brief an Kurt Hiller, 17. Februar 1952. Der Brief befindet sich im Archiv der Kurt Hiller Gesellschaft (Neuss).

[7] Jfr Hergemöller, Bernd-Ulrich: Vogel, Paul Gerhard, i: Hergemöller, Bernd-Ulrich: Mann for mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum. Berlin: Lit Verlag 2010 (2. opplag), s. 1207.

[8] Om disse tyske leirene i Norge se for øvrig Riedel, Dirk: Norwegen, i Benz, Wolfgang og Barbara Distel (red.): Der Ort des Terrors. Historien om de nasjonalsosialistiske konsentrasjonsleirene, bd. 9. München: C. H. Beck 2009, s. 430-445.

[9] Hoffmann, Karl-Heinz: Fortapt ved Ishavet. Erindringer fra fangenskap i fascistiske fangeleirer i Nord-Norge. Berlin: Dietz-Verlag 1988, s. 64 og 99. Jeg takker Gunnar Hatlehol fra Bergen for opplysningen om Karl-Heinz Hoffmanns dødsår.

[10] Schluckner, Horst: Til verdens ende. En faktuell fortelling. Leipzig: Engelsdorfer Verlag 2004, s. 70.

[11] Der erste war die Reportage Wir hatten ein großes "A" am Bein, die sie 1991 zusammen mit dem Rundfunkjournalisten Joseph Weishaupt drehte. Auch in diesem Film erzählte Paul Gerhard Vogel von seinen Erfahrungen in den Nazilagern.

[12] Eine Kopie des Films befindet sich im Queer-Archiv.

[13] Otto Hermann Anton ist auf der deutschen Kriegsgräberstätte in Botn-Rognan (Nordland), Block A, Grabstelle 1051, begraben.

[14] Jakob Smole ist auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Botn-Rognan (Nordland), Block A, Grabstelle 1004, begraben.

[15] Hans-Karl Zimmer ist auch auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Botn-Rognan (Nordland) begraben. Für weitere Informationen über Zimmer siehe den bewegenden Bericht seines Sohnes: Zimmer, Dieter: Besuch bei Hans, in: Die Tageszeitung, 7. Mai 2005.

QUEER ARCHIV, Nationales Wissenszentrum für Queer-Geschichte in Bergen erschienen.

Postanschrift: PO Box 7808, 5020 Bergen, Norwegen

Kontakt:

https://skeivtarkiv.no/skeivopedia/paul-gerhard-vogel